在中国卒中学会第十一届学术年会暨天坛脑血管病会议 2025 上,首都医学大学附属北京天坛医院神经病学中心米东华教授围绕动脉粥样硬化斑块,带来《聚焦动脉粥样硬化斑块 心脑事件管理新策略》的报告,为心脑事件防治提供关键思路。

一、新观念:动脉粥样硬化的终身性特征与早期干预价值

动脉粥样硬化的病程起点远早于大众认知,研究表明,其病变从青少年甚至儿童时期(2 岁后可能出现脂质条纹)即已启动,历经数十年的慢性进展,最终可能导致 TIA、脑卒中、心梗、肾动脉硬化及外周动脉疾病等缺血事件。

在干预理念上,传统治疗多集中于事件发生后的血运开通(二级预防),属于被动的 “亡羊补牢” 式措施;而新理念强调 “关口前移”,主张从疾病早期(甚至青少年时期)便开展干预,通过逆转斑块实现防患于未然,将一级预防置于核心地位。这一转变凸显了对疾病全程管理的重视,为降低心脑事件发生率提供了新思路。

二、新策略:动脉粥样硬化的危险因素解析与干预靶点确立

传统危险因素的识别与管控

血脂异常:作为动脉粥样硬化病变的主要驱动因素,是临床管理的核心对象。

其他因素:年龄增长带来的自然衰老过程、遗传因素(如 MTHFR 基因与同型半胱酸代谢相关,RNF 基因变异与烟雾病相关等)、吸烟(尼古丁、一氧化碳等成分引发氧化应激和斑块形成)、性别差异(男性应激事件发生率相对较高)、肥胖(中心型肥胖:男性腰围≥90cm、女性≥80cm 为独立危险因素)、血压血糖异常(糖尿病前期和血压变异具有可逆转性)、慢性肾病(可加速动脉钙化进程)等,均在疾病发生发展中发挥作用。

新型危险因素的探索与关注

慢性炎症:被证实为动脉粥样硬化病变的本质特征和关键干预靶点,其与肠道菌群失衡、高脂饮食、缺乏运动(每周运动时间<150 分钟)、长期心理压力等现代生活因素密切相关。

其他新型因素:同型半胱酸(需通过甲钴胺等药物进行干预)、肿瘤(与脑血管病共存时会增加治疗难度)、环境污染(如空气颗粒物等)、睡眠问题(生物钟紊乱可增加斑块形成风险)等,也逐渐进入研究视野。

血脂管理新指南与斑块筛查手段

2023 年中国血脂管理指南提出 “更低更稳” 的管理理念,对于超高危人群,采用 “1450”(LDL-C 1.4mmol/L 且降幅≥50%)甚至 “10750”(1.0mmol/L 且降幅≥50%)的控制标准,并强调血脂的终身管理,即便是低危人群也需接受健康教育和定期随访。

在斑块筛查方面,多普勒超声、CTA、MRA 等影像学手段各有其适用范围与局限性。其中,颈动脉斑块可作为反映全身动脉粥样硬化负荷的重要指标,研究显示复发性卒中患者的颈动脉斑块负荷更重、狭窄程度更高。

三、新模式:聚焦斑块的全程干预体系构建

将动脉粥样硬化视为从青年到老年贯穿终身的疾病过程,临床干预应优先管理风险因素(包括代谢因素和行为因素),以降低心脑血管事件的发生风险。

治疗革新方向正从传统的修复血流向根除斑块转变,研发针对动脉粥样硬化的特异性疗法(如新型降脂药、抗炎药),而非仅依赖支架和血管再通技术。

CHINOS 策略是当前斑块管理的重要方案,其聚焦胆固醇(Cholesterol)、炎症(Inflammation)、氧化应激(Oxidative stress)三个核心靶点进行综合管理,相关药物包括:

他汀类药物:需足量、足疗程使用(具有剂量和时间依赖性),可实现斑块逆转并改变斑块成分。

胆固醇酯吸收抑制剂(如依折麦布):与其他降脂药物协同作用,降低 LDL-C 水平及相关事件发生率。

PCSK9 抑制剂:具有强效降脂作用,可减少斑块体积并稳定纤维帽。

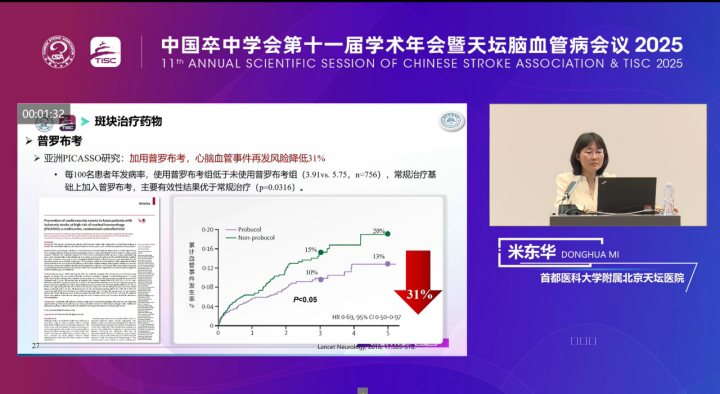

普罗布考(抗氧化应激药物):日本 POSITIVE 研究显示,20 年长期使用可使主要血管事件发生率降低 87%;福冈研究(普罗布考联合普伐他汀)证实其能降低血脂水平和心血管事件风险;PICASSO研究(针对东亚人群)表明,加用普罗布考后的心脑血管事件再发风险降低 31%。

四、新展望:多方协作与早期预防体系的完善

资源配置与协作机制

需要政府、医疗体系等多方协同合作,推动疾病预防关口前移,同时加强对中低收入国家的关注与支持,提升全球动脉粥样硬化防控水平。

早期干预的实施路径

应从 0-3 岁开始关注个体血管健康,通过推广地中海饮食、开展健康宣教、实施运动干预等方式进行疾病预防,积极响应卫健委 “减重” 倡议,从源头降低疾病发生风险。

学科融合与研究进展

血管医学领域需整合脑血管病、心血管病等相关学科专家开展跨领域研究,促进多学科知识融合,为动脉粥样硬化的防治提供更坚实的理论与实践支撑。

米东华教授在报告中提到动脉粥样硬化是一种终身性疾病,早期控制至关重要;CHINOS 策略是斑块管理的核心方案,其中血脂管理是基础,炎症干预具有广阔前景;斑块进展是疾病发展的关键中间环节,干预措施需聚焦于逆转斑块体积、减少斑块负荷和改变斑块成分,以有效降低心脑事件发生率。