12月20-22日,“2024阜外血脂暨心血管代谢医学高峰论坛”于北京盛大召开。著名心血管病专家李建军教授围绕 "普罗布考能否逆转动脉粥样硬化斑块" 这一热点话题展开深度探讨。他结合最新研究证据与临床实践经验,系统分析了普罗布考在斑块干预中的独特价值,为动脉粥样硬化防治提供了新思路。

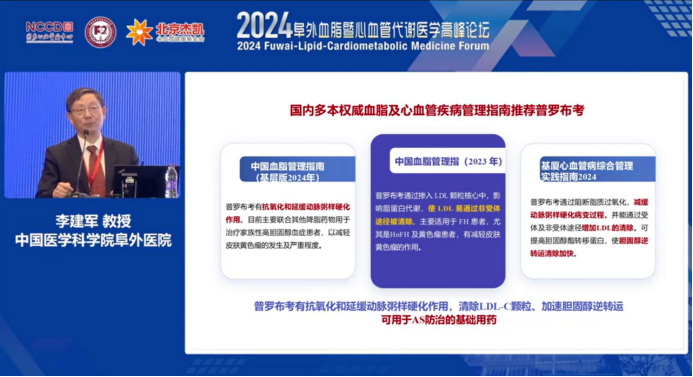

一、动脉粥样硬化: 从斑块形成到破裂的致命链条 李建军教授首先强调,动脉粥样硬化血管疾病的核心威胁在于斑块破裂。"斑块破裂是心肌梗死、脑梗等心血管事件的直接诱因,而斑块形成则是整个病理过程的起点。" 他指出,年龄是动脉粥样硬化最强大的危险因素,临床观察显示,80岁患者与50岁患者的颈动脉斑块负荷差异显著,这一现象凸显了老龄化社会中心血管疾病防治的紧迫性。 尽管低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)仍是目前调脂治疗的核心靶点,但李教授尖锐指出:"即便使用 PCSK9 抑制剂将 LDL-C 降至极低水平,仍有2/3的患者会发生心梗、脑梗。" 这一数据揭示了单纯降低LDL-C的局限性,也促使学界重新审视氧化应激、炎症等其他致病机制的重要性。 二、普罗布考的双重作用: 从抗氧化到斑块干预 作为本次报告的核心,李建军教授详细解析了普罗布考的药理特性与临床证据: 抗氧化机制的独特性:普罗布考是目前少有的兼具降脂与强效抗氧化作用的药物,可降低氧化型 LDL 水平,升高血管保护因子 PON1,修复血管内皮功能。有基础研究显示,普罗布考可使血管内皮细胞排列恢复规则,这一作用对维持血管完整性至关重要。 斑块逆转的临床证据:日本东京大学 2002 年的研究发现,普罗布考联合他汀可降低 65%的斑块增长速度;中国学者的研究则证实,普罗布考可使颈动脉内膜斑块面积缩小,部分患者甚至出现斑块完全消失的现象。李教授特别分享了一例70岁女性患者的真实病例,该患者使用中等剂量他汀联合普罗布考4年后,颈动脉斑块显著逆转。 心血管事件的预防价值:多项研究显示,普罗布考可降低PCI术后再狭窄率35%,减少血运重建需求39%,并使全因死亡风险下降55%。日本的POSITIVE研究还发现,普罗布考对家族性高胆固醇血症患者的长期心血管预后具有显著改善作用。 三、争议与挑战: 普罗布考临床应用的现实思考 尽管普罗布考展现出良好的斑块干预潜力,李建军教授也客观指出了当前面临的争议: 研究证据的局限性:现有逆转斑块的研究多为小样本或观察性研究,缺乏大规模、长期的RCT证据支持。与PCSK9抑制剂等新药相比,普罗布考在斑块逆转机制上的研究仍需深入。 安全性的历史争议:普罗布考曾因可能延长QT间期引发尖端扭转型室速而在欧美退市,尽管中国临床应用中此类事件发生率极低,但仍需在用药前评估患者心脏风险。 临床定位的模糊性:在他汀类药物广泛应用的今天,普罗布考的最佳适用人群仍需明确。李教授建议,可优先考虑将其用于他汀不耐受、LDL-C 达标但仍存在高残余风险的患者。 四、未来展望: 氧化应激干预的新机遇 面对动脉粥样硬化防治的未尽之题,李建军教授对普罗布考的临床价值寄予厚望:"在氧化应激机制尚未被充分干预的今天,普罗布考为我们提供了一个重要的研究方向。" 他呼吁开展更多高质量研究,明确诸如普罗布考逆转斑块的最佳剂量与疗程、不同人群(如糖尿病、肾功能不全患者)的应用策略、与其他调脂药物(如 PCSK9 抑制剂)的联合价值以及长期使用的安全性数据积累。 "医学概念的生命力在于不断更新," 李建军教授在报告尾声强调,"正如阿司匹林从一级预防退居二线,普罗布考的价值也需要我们用新的证据重新定义。" 随着对动脉粥样硬化病理机制的深入理解,以普罗布考为代表的抗氧化治疗或许将成为未来心血管疾病防治的重要补充。

结语:老药新用,探索未尽之路 普罗布考的斑块逆转潜力为动脉粥样硬化治疗打开了一扇新窗口。尽管仍存在诸多待解之谜,但其独特的作用机制与初步临床证据已足以引起学界重视。正如李建军教授所言,在 LDL-C 达标后仍存在的巨大残余风险面前,我们需要以更开放的心态探索多元干预策略,为患者提供更精准、更全面的心血管保护。 本次阜外论坛的分享不仅梳理了普罗布考的研究现状,更引发了与会专家对动脉粥样硬化防治策略的深度思考。随着研究的不断深入,这位 "老药" 或许将在心血管疾病防治领域焕发新的生机。